未知なるものを伝えるには事前説明が必要

2025年4月期放送の機動戦士Gundam GQuuuuuuXにおける「宇宙移民の時代なのにスマホ、改札、電柱などが描かれているのがおかしい」という指摘に対して、プロの漫画家やSF作家も巻き込み議論になっているのを見かけました。

初代機動戦士ガンダム(いわゆるファースト)は宇宙世紀0079年、そのパラレルな世界線を描くジークアクスは宇宙世紀0085年という設定。

公式に宇宙世紀が西暦何年かという言及はないようですが、宇宙移民は2045年に始まったとする作品があるようです。

となるとジークアクスは西暦2130年頃ということになりますので、今から100年後の未来になりますが、使用しているデバイスや街の光景が2025年と変わりないのはおかしいのではないかという意見ですね。

未知のデバイス、建造物、構造物などを描くことは優秀なクリエイターですから難しくはないと思うのです。

ですが、そうしたものを登場させる場合、使用シーンや説明をすることで限られた放送時間や話数では尺が足りなくなるということもありますし、視聴者が飲み込むまでに物語に入り込めず離脱することも避けておきたい。

そうなれば既知のものを用いた方が情景がわかりやすい、描きたいものを描けるなど理由は色々あるとは思います。

ゲーム・ゼルダの伝説のようなファンタジー世界における「プルアパッド」のようなデバイスもそうですね。

100年後、スマホが現在の形をしているかどうかはわかりませんもんね。

1993年にいわゆるガラケーの形をしたものが誕生しましたが、30年足らずで絶滅危惧種になっています。当時、

現代の子たちがガラケーを見ても、どうやって使うのか?となるかもですし、黒電話に至ってはなにこれ的な状態になるかもしれません。

改札でいえば、万博を機に大阪でも顔認証の改札が導入されはじめていますが、使っている人に出くわしたことはまだありません。

現時点で最新の改札はゲート式の顔認証改札ですが、ジークアクス劇中では従来の改札で描かれています。

実現した・してない「未来のモノ」

50年程前に描かれたSF作品では、未来の人たちは全身タイツみたいな服で生活している様子が描かれていることが多かったですね。

一例を挙げるとドラえもんのセワシくんやスタートレックなど。

ですが、そこから半世紀が経とうとした現代でも、依然としてビジネスシーンではスーツが主流で、全身タイツで街を歩いていればYoutuberかなにか?ぐらいに思う変化はあっても、おしゃれーとは中々ならないかも。

現在のクリエイターが多少の未来を描いても、トレンドの服装がピチピチスーツにはなることはあまりないのではないでしょうか。

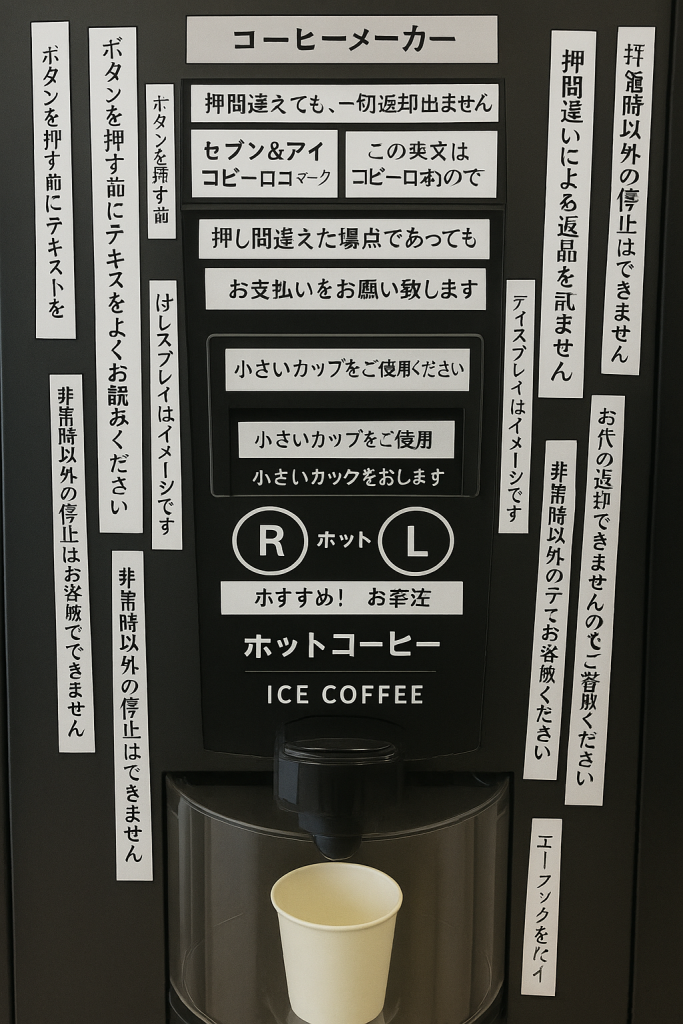

かつて「デザインの敗北」として話題になった有名デザイナーによるコンビニのコーヒーマシンもそうですね。

わかりづらすぎてテプラだらけにされているお店も多く、こちらも著名人による辛辣な意見が相次いでいたのも記憶に新しいところ。

このコーヒーマシンも登場から5年ほどで大刷新を受け、かなり見やすくなっています。

それぐらい未知のものを受け入れてもらうにはハードルがあるし、ガラケーのように消えゆくものもあればスーツのように続くものもあり。

でも、手塚治虫が描いた配膳ロボや腕時計型デバイス、自動運転の車やドローンも実現しているものかも。イメージして生み出し実現したものと、未知のものでも違うのかもしれませんね。

「三」→見向きもされないスマホサイトのメニュー

今でこそ、スマホサイトの「三」をメニューだと分かる人は増えましたが、デザインに溶け込みすぎて、ヒートマップをみるとスルーされていることもしばしば。

ハンバーガーメニューは長らく不評で「ハンバーガー・イズ・デッド」なんて言葉も生まれました。

(SEOといいGoogleといい、WEB界隈なんでもかんでも簡単に死なせすぎやろ)

現在のスマホサイトでは、ハンガーガーメニューがありつつも、各種SNSやスマホアプリで主流になった画面下部の固定メニューボタンを採用しているところが多いですよね。

こうしたメニューは、利用者が増え、接触頻度が増えると受け入れられるようになる事例のひとつかもしれません。

行き過ぎたAI煽りにはご注意を

AIはどんどん普及していくと思いますが、AIで何もかもが叶う、楽になる夢のような暮らしはきっとなくて、AIをどのように何に使うのかが大事ですね。

もう、毎日のように「SEOが死んだ」だの「Googleオワコン」などと煽り、AI活用セミナーだ、AIツールだの営業や広告もバンバン出てきますが、少し落ち着いて。

劇的進化を遂げた冷凍食品で食事づくりが便利になったとて、料理人のつくる予約が取れない高級料理店も、火起こしから自分でやるキャンプメシも絶滅しそうにもなく。

自動運転が普通になっても、MT車に乗りたい人だっているでしょうから。

服装がピチピチスーツになったって、着物を愛する人なんてむしろ増えるかもしれない。

万博のガンダムだって会場練り歩くぐらいするもんだと思っていました。

1970年の万博で夢見た近未来から、50年経った2025年の万博ってどれほど進化したでしょう。

話の冒頭から出てきた自動改札は、1970年万博の少し前、1967年に万博会場の近くの阪急千里線・北千里駅に設置されましたが60年近く経ってもメインストリームです。

インターネット誕生から長らく続いた検索行動も、AI検索が主流になってもそうそう潰えるものではないのではないでしょうか。

記憶に新しいGPT狂騒曲は2022年ですが、2023年→2024年のGoogleのトラフィックは20%以上増加していおり、処理するクエリも10年間で倍以上というデータもあります。

黎明期からあり、人々に馴染み「ググる」という「宅急便」「マジック」「アイフォン」ぐらい代名詞化しているものがそうそう終わったり死んだりはしないと思います。

もちろん、AIの普及において転換期、過渡期ではあるとは思いますが、何事にもこういう端境期で一発当てたい人が出てきますよね。

twitter集客→LINE集客→TikTok集客とか八艘飛びしてるコンサルや、タピオカ、唐揚げ、冷凍餃子、食パンと通りががるたびに業態が変化している狭小店舗など瞬発的に先行者利益に預かりたい、上手くやりたい人はいつの時代もいますものね。

でも、万博のガンダムは会場練り歩くぐらいするもんだと思っていました。